Sontheim

👨🏻🤝👨🏻

Erstmals erwähnt 1188. 1427 zum größten Teil im Besitz des Deutchen Ordens. 1525 Bauernkrieg Niederbrennung, vom Deutschen Orden wieder aufgebaut. Im Dreißigjährigen Krieg Verschenkung von Sontheim an Heilbronn und Rückforderung nach Kriegsende. Im November 1805 kam Sontheim als selbstständige Gemeinde an Württemberg. Ab 1860 führte die Industrialisierung des Ortes zu einem raschen Wachstum. Die damals größten Betriebe (Ackermann und Wolko) hatten über 2000 Arbeitsplätze. Zum Vergleich: 1924 - 3.300 Einwohner. Heute knapp 12.000 Einwohner. Die Bottwartalbahn (Schmalspurbahn die von Marbach nach Heilbronn führte) wurde 1900 erbaut, später auf Normalspur umgestellt, die letzte Bahn fuhr September 1985. 1900 Bau einer Straßenbahn von Heilbronn die 1951 durch einen Oberleitungsbus ersetzt wird und bis 1960 fährt. Der Ort war bis zur Eingemeindung 1938 nach Heilbronn eine selbstständige politische Gemeinde. 1961 Bau der Ingenieursschule, heutige Hochschule.

Altes Theater

Erbaut 1720, Umbau im 19. Jhdt. Die ersten Theateraufführungen nach dem Krieg im Jahr 1946. Kino ab 1949. Gebäudebrand 1991 mit anschließender Sanierung und Nutzung als Restaurant, Hotel und Varieté. Schliessung Juni 2013 und Verkauf von den Eigentümern, dem Ehepaar Bulling. In der Zwischenzeit mehrere Besitzerwechsel. Der aktuelle Besitzer (Spätjahr 2024) renoviert, führt das Hotel und Restaurant weiter und bietet die Vermietung von Veranstaltungsräumen an.

ehemaliger Bahnhof der Bottwartalbahn

mit Teilen der ehemaligen Strecke, viele Bereiche sind inzwischen überbaut. Für das Finden des ehemaligen Streckenverlaufs, bekam ich Unterstützung von meinem persönlichen Stadtführer :-)

Haus Isaak Israel und Moritz Mändle

1896 erbaut. Architekten: Hermann Maute und Theodor Moosbrugger (1851-1923). Das Haus steht unter Denkmalschutz.

Kirchen

Sontheim war ursprünglich katholisch und gehörte dem Deutschorden an. Durch die Industrialisierung gab es eine zunehmende Zahl an Protestanten.

Matthäuskirche

Die evangelische Kirche wurde 1898/99 mit Heilbronner Schilfsandstein und nach Entwürfen des Stuttgarter Architekten Theophil Frey erbaut. Kulturdenkmal seit 1991. Große Spende durch Zwirnerei Ackermann.

Methodistenkirche

von 1907, nach den Plänen von Karl Tscherning gebaut, Kulturdenkmal, Denkmalgeschützt. Nach längerem Leerstand wird das Gebäude seit 2020 als Architekturbüro genutzt.

weitere:

Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde

Südfriedhof

Inbetriebnahme 1909, Erweiterung 1987 auf eine Gesamtfläche von 4,4 Hektar. Ein Ort den wir öfters besuchen (Angehörige und Menschen die in unseren Herzen wohnen.)

Staufenberg (301m)

der Hausberg von Sontheim, inmitten von Weinbergen.

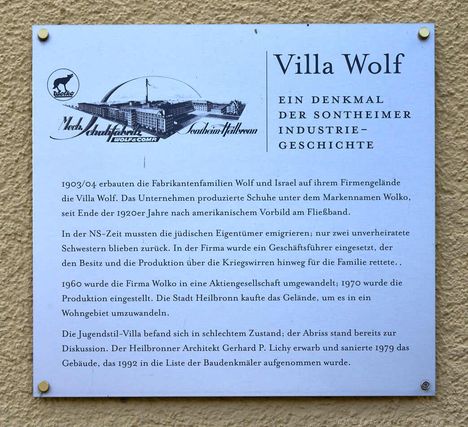

Villa Wolf der ehemaligen Schuhfabrik Wolko

Die Villa wurde 1903/04 vom Architekturbüro Kappler u. Beckmann für das Ehepaar Wolf gebaut. Das Ehepaar hatte 14 Kinder. Hermann Wolf (1862 - 1926) gründete 1889 mit seinem Schwiegervater Salomon Israel (1921verstorben mit 84 Jahren) 1889 in Öhringen eine Firma um Schuhe auf mechanischem Weg herzustellen. 1891 siedelte die Firma nach Sontheim um. Die Söhne Isaak, Albert und Moritz Israel traten in das Unternehmen "Mechanische Schuhfabrik Wolf und Co." ein. 1906 Erweiterungsbauten, 1928 die nächste Erweiterung. Ende der 1920er Jahre waren über 1000 Menschen beschäftigt und 5000 Schuhe wurden täglich produziert. In der NS-Zeit war es verboten von jüdischen Firmen zu kaufen. Die bisherigen Direktoren Eugen und Alfred Beck wurden zu Betriebsführern der nun gegründeten GmbH. Durch die GmbH mit christlichen Betriebsführern konnte die Firma für die Familie gerettet werden. Die Inhaber Ernst und Dr. Eugen Israel und Gerhard Wolf wurden ausgebürgert und emigrierten. 1970 musste die Produktion eingestellt werden, die günstigen Importe aus Asien und Italien sorgten für den Niedergang. 1977 wurden die Gebäude abgerissen und mit Einfamilien-Reihenhäusern bebaut. Auch die Villa sollte abgerissen werden, diese wurde vom Architekten Gerhard P. Lichy gekauft und saniert. 1992 Aufnahme in die Liste der Baudenkmäler.

Villa Picard

Ehemalige Villa des beliebten Arztes Dr. Julius Picard, der 1890 im Alter von 24 Jahren nach Sontheim kam. Er betreute neben der Gemeinde Sontheim auch die umliegenden Gemeinden Horkheim, Klingenberg, Talheim und Flein. Das israelitische Landesasyl Wilhelmsruhe wurde auch von ihm betreut.

Die Villa wurde vom Ehepaar Picard Anfang des ersten Weltkrieges errichtet. Architekt war Stadtbaumeister Karl Tscherning. Die Villa beherbergte das Wohnhaus und die Praxisräume von Dr. Picard, der auch Mitbegründer des Arbeiter-Samariter-Bundes war.

Mit Beginn der NS-Zeit durfte er keine Nichtjuden mehr behandeln. Im Dezember 1940 verließen er und seine Frau Sontheim und emigrierten in die Vereinigten Staaten in die bereits die beiden Söhne und sein Bruder vor ihnen emigrierten. Das Haus wurde danach zum jüdischen Altenheim bis die Bewohner deportiert wurden.

In das Haus wurden auch die beiden Schwestern Julie und Rosalie Israel, die zur Familie der Schuhfabrik Wolko gehörten, bis zur ihrer Deportation am 20. August 1942, versetzt.

Wilhelmsruhe

1907 als Israelitisches Asyl eingeweiht. Der Name Wilhelmsruhe wurde von König Wilhelm von Württemberg genehmigt. Hier sollten alleinstehende Männer und Frauen ihren Lebensabend verbringen können. Architekten: Carl Hein und Jacob Früh. Im Jahr 1936/37 erfolgte ein Erweiterungsbau. Das Heim wurde zum Ziel jüdischer Flüchtlinge, zeitweise war es mit 150 Personen belegt. Ab November 1940 wurden die Bewohner umgesiedelt oder deportiert. Das Israelitsche Asyl wurde im Haus des Julius Picard untergebracht, der am 7. Dez. 1940 auswanderte.

Die langjährige Leiterin Johanna Gottschalk (*1895) wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und wurde als Krankenpflegerin, unter menschenunwürdigen Zuständen, eingesetzt. Durch den Einsatz vom Schweizer Politiker Jean-Marie Musy kam sie Anfang Februar 1945 mit dem Zug und weiteren Personen in die Schweiz. Sie wanderte nach dem Krieg nach Johannesburg Südafrika aus und verstarb 1977 (Quelle: Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege" von Heidrun Dreyling-Riesop )

Ab 1941 Unterbringung der Familien von Schwerbeschädigten und aus Jugoslawien verschleppte Zwangsarbeiter. (Jugoslawien bestand bis 2003)

Ab 1946 Städtische Frauenklinik, bis 1972 mit Geburtsstation, die in die neu erbaute Kinderklinik am Gesundbrunnen umzog. Ab 1977 - 1991 Nachsorgeklinik nach Schlaganfall und Herzinfarkt. Schließung März 1991 wegen Personalnotstand im Jägerhaus-Krankenhaus. Leerstand.

Das Jägerhaus-Krankenhaus in Heilbronn zog 1989 in den Neubau am Gesundbrunnen. Bis 1996 wurde es als zusätzlicher Standort neben dem Gesundbrunnen betrieben, die letzten Abteilungen zogen im September 1996 um, 2000 Abriss des Gebäudes ( ⇒ slk-kliniken.de/klinikum-am-gesundbrunnen/unsere-geschichte-in-bildern )

Seit 2001 Alice-Salomon-Schule - Sonderpädagisches Bildungs- und Beratungszentrum. Benannt nach Alice Salomon (1872 Berlin - 1948 New York), Sozialreformerin der Frauenbewegung, sie gründete 1908 die erste interkonfessionelle Soziale Frauenschule in Berlin. In Kurzform kann man das Wirken und die Verdienste dieser Frau, die national und international ein hohes Ansehen genoss, nicht darstellen. 1932 für ihre Verdienste die Silberne Staatsmedaille vom preußischen Staatsministerium und die Ehrendoktorwürde der Berliner Universität erhalten. Nach 1933 wurde sie von den neuen Machthabern aus allen öffentlichen Ämtern gedrängt. 1937 zur Emigration gedrängt, 1939 Aberkennung der Deutschen Staatsbürgerschaft und der beiden Doktortitel. 1944 Amerikanische Staatsbürgerschaft. Bis zu ihrem Tod verwehrte man ihr die Aufarbeitung, die Veröffentlichung ihrer Biografie wurde immer wieder verzögert. Ihre Memoiren erschienen erst 1983 in Deutschland und 2004 in den USA. Inzwischen sind viele Einrichtungen nach ihr benannt und man ehrt sie.

Judenfriedhof

Angelegt 1840/41 an der Schozach. Einweihung 1841. Ruhestätte der Verstorbenen aus Sontheim, Horkheim und Talheim. Bis dahin wurden die Toten auf dem jüdischen Affaltracher Friedhof beigesetzt. Die 1845 erbaute Friedhofskapelle wurde 1938 zerstört. Der letzte Begrabene ist der Arzt Ludwig Essinger. Ludwig Essinger (*1881) arbeitete in Böckingen als Arzt. 1938 wurde er wegen seiner Herkunft aus der Ärztekammer ausgeschlossen. In der Reichskristallnacht Beschädigung seines Hauses. In den Jahren danach u.a. im Straßenbau eingesetzt bis er im Januar 1942 die leerstehende Praxis von Julius Picard übernahm und die Bewohner des Israelitischen Asyls medizinisch versorgte. Wegen der bevorstehenden Deportation nahm er sich am 5. April 1942 das Leben.

Im Frühjahr 2017 Beschädigung von Grab- und Gedenksteinen. Der Friedhof ist geschlossen, eine Besichtigung ist möglich.

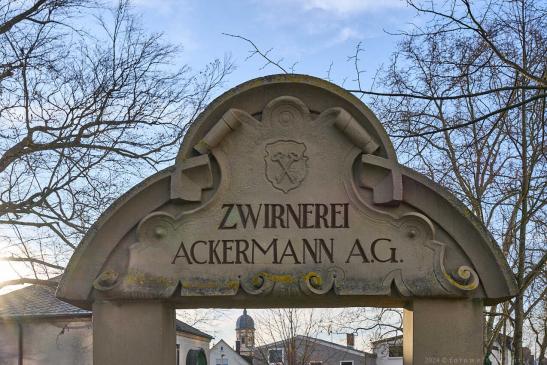

Zwirnerei Ackermann

Als mechanische Zwirnerei 1868 von Friedrich Ackermann gegründet. 1882 Überführung in eine Aktiengesellschaft. Bis Ende des 19. Jhdt. entwickelte sich der Betrieb zu einem bedeutenden Unternehmen in Deutschland. Die führende Position konnte bis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gehalten werden. 1957 Fusionierung mit der Nähfadenfabrik Göggingen zur Ackermann-Göggingen AG, damals der größte europäische Nähmittelhersteller. 1980 Verlegung der Produktion nach Augsburg und Abriss von Produktionsanlagen in Sontheim, Wohngebiete entstehen. Ein lang verwendeter Markenname: Schlüsselgarn. 1994 Übernahme durch Amann & Söhne, ein 1854 gegründetes Unternehmen von Industrie- Näh- und Stickgarnen mit Hauptsitz in Bönnigheim. Die heutige Amann Group zählt zu den weltweit größten Produzenten.

Die Zwirnerei war auch durch ihr soziales Engagement angesehen, 1893 wurde die erste Betriebskrankenkasse gebildet. U.a. Spenden für den alten Friedhof, den Bau der Matthäuskirche, Bau des Ackermann Stiftes, Bau des Neckarsteges von Böckingen nach Sontheim.

Ackermann Stift

1908 vom Unternehmer Ackermann als Krippe und Kinderschule erbaut. Architekten: Richard Böklen und Carl Feil, Stuttgart. Später Stiftung an die Kirche. Auch heute ist das Haus noch ein Kindergarten für Kinder ab 2 Jahren.

Die letzte erhaltene Produktionshalle

Heute Apotheke

Alter Friedhof

mit Kriegerdenkmal gestiftet 1933 von der Zwirnerei Ackermann für die im Weltkrieg 1914 -18 Gefallenen.

Es stehen noch weitere Punkte auf meiner "Liste"